「夜、いびきをかく」「朝、口がかわく」「日中に眠そうにしている」――こうした症状は単なる“音”や“怠さ”ではなく、歯ならび(咬合)や顎の発育と深く関連していることがわかっています。とくに小児期の口呼吸や上顎の狭窄、下顎の後退(後方位)は、上気道が狭くなっていびきや小児の睡眠時呼吸障害(SDB)につながるリスクがあります。

どんな歯ならび・顔つきがいびきにつながりやすい?

臨床・研究で報告されている主な特徴は次の通りです。

• 上顎の狭小(歯列が狭く、V字型になっている)。

• 下顎の後退(いわゆる下顎が小さい・後ろに下がっている)。

• オープンバイトや前歯の過大な噛み合わせ(オーバージェット)。

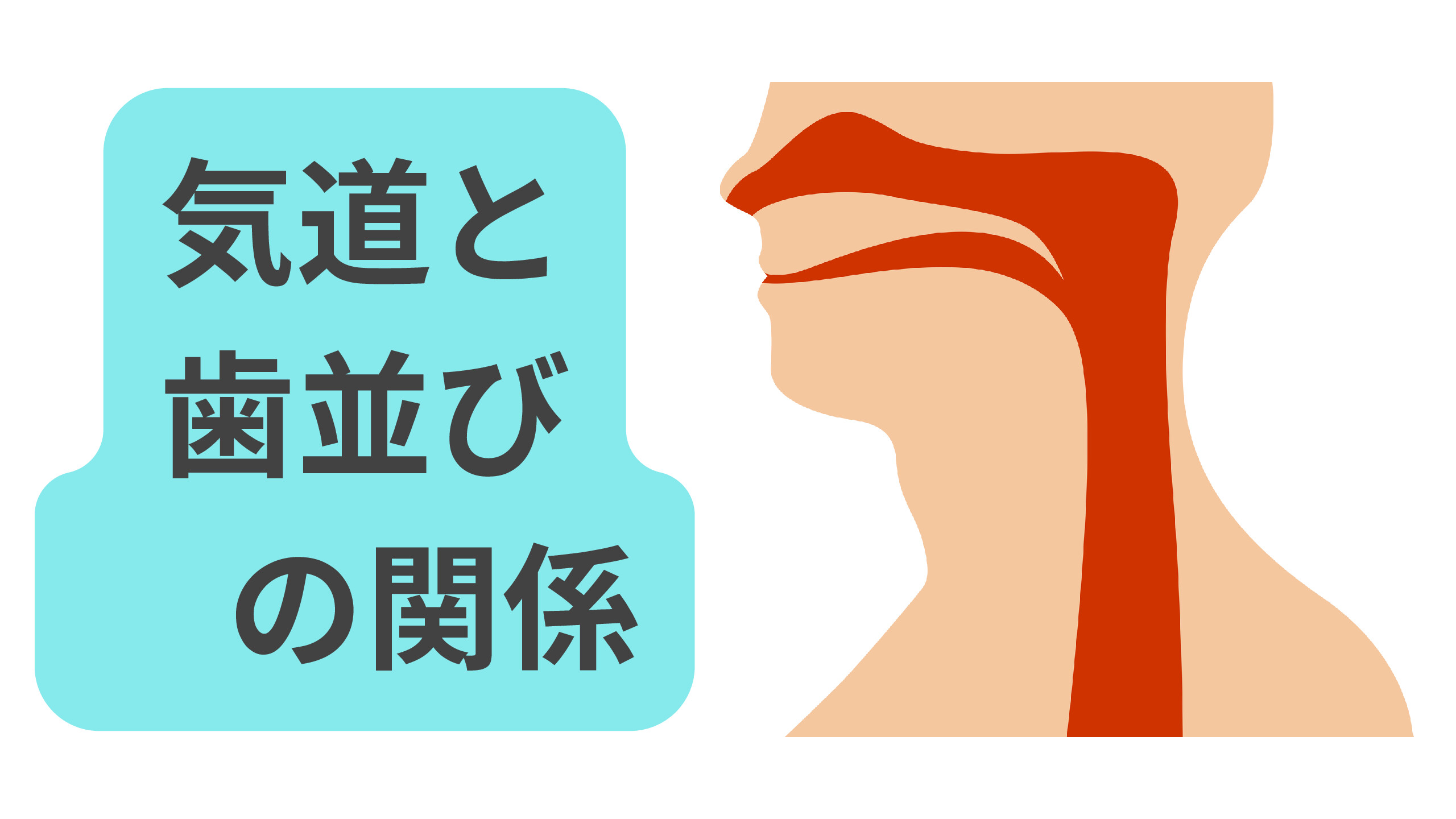

これらは上気道空間を狭め、睡眠中に気道が閉塞・部分閉塞しやすくなるため、いびきや無呼吸のリスクと関連します。系統的レビューや比較研究でも同様の傾向が示されています。

なぜ早期発見・治療が重要か

小児期に長く口呼吸の状態が続くと、顔面骨格(上顎、下顎、鼻腔)や歯列の成長パターンに恒常的な影響を与え、将来の矯正治療の難易度が上がるだけでなく、睡眠の質低下による注意力・学業成績・行動問題につながる報告があります。小児科のガイドラインも「頻繁ないびきは無視してはいけない」とし、評価・介入の必要性を指摘しています。

歯科でできること

• 顎の拡大装置(急速上顎拡大:RME):上顎幅を拡げ、鼻腔通気を改善することでいびきや小児睡眠障害が改善する可能性が示されています。最近の研究でも、睡眠の質に好影響を及ぼすことが報告されています。

• 機能的矯正装置(下顎を前方位を促す装置):下顎の位置の改善によって気道が広がり、症状軽減が期待される場合があります。

• 鼻・耳・のど(耳鼻科)との連携:扁桃肥大・アデノイド肥大が原因であれば耳鼻科での治療が第一選択となる場合があります。

歯科受診のタイミングで簡単なスクリーニング(いびきの有無、口呼吸、昼間の眠気、歯列・顔つきの観察)を行うと、早期発見につながります。疑わしい場合は睡眠専門医・耳鼻科との連携をおすすめします。

また、お口の周囲の筋肉のトレーニング(口腔筋機能療法)や呼吸のトレーニングは、気道を強化し症状を補助的に改善する可能性があり、他治療と組み合わせることで効果を高める報告があります。

当院での取り組み

当院ではお子さまのいびき・口呼吸を評価し、歯ならびだけでなく睡眠の視点も含めた診断を行います。必要に応じて耳鼻科と連携し、最適な治療プラン(拡大装置・機能矯正・生活指導など)を提案します。気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

⸻

参考文献

• Mouth breathing effect on facial skeletal development — systematic review / meta-analysis.

• Dental and craniofacial characteristics among children with OSA — systematic review.

• Rapid maxillary expansion and sleep-disordered breathing — systematic review (recent).

• RCT comparing RME and adenotonsillectomy (2025).

• AASM / AAP guidance on pediatric sleep-disordered breathing — clinical practice statements.

【執筆・監修者】

あいおいこども矯正歯科 院長

村木駿介 (歯科医師)

顎咬合学会会員